Cento anni fa, nella sua casa di Catania, moriva Giovanni Verga. Una ricorrenza di assoluto rilievo che stimola e incuriosisce. Un’occasione per dibattere, per riflettere, non senza qualche rischio, tuttavia. Primo fra tutti quello della facile retorica. Perché ogni centenario porta con sé l’inviolabile sigillo della sacralità e, insieme, l’inesausto bisogno della memoria. Buona memoria.

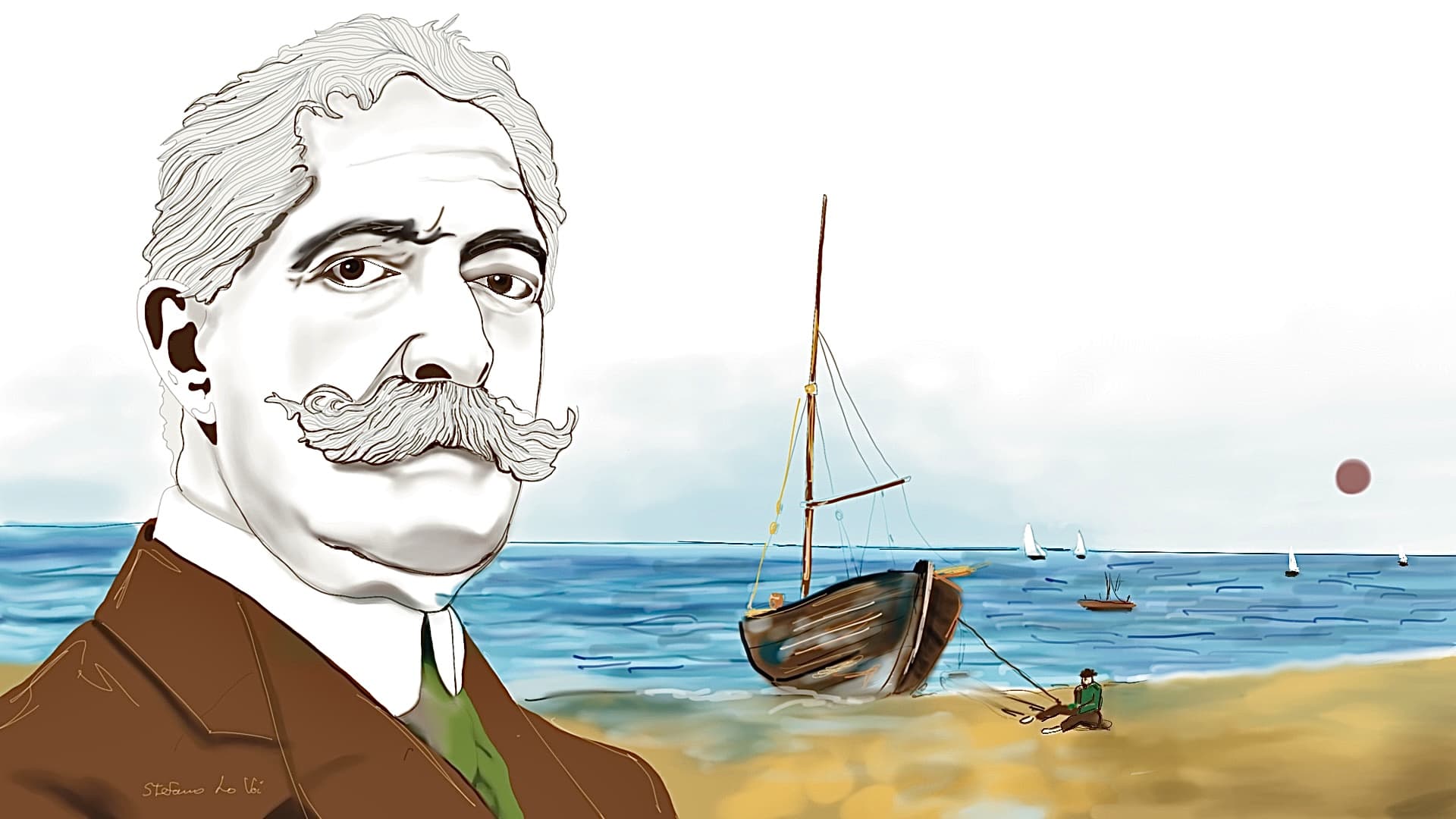

Quasi che nel dovere di ricordare si annidasse il dovere di esaltare. E certo un autore come Verga non può sfuggire a lodi legittime e meritate, perché indubbia è la sua grandezza, la sua versatile abilità. Scrittore, drammaturgo, senatore del Regno d’Italia. Una grandezza, beninteso, innervata di luci e di ombre, un’intelligenza, quella dello scrittore catanese, che affascina e turba. L’arte di un romanziere che sa come commuovere e, a un tempo, lasciare perplessi.

Verga è innanzitutto un siciliano. I suoi chiaroscuri, fascinosi e, a tratti, impenetrabili, sono gli stessi di una terra di contrasti, crogiuolo, da sempre, di spinte contrapposte. Sicilia bedda e maledetta. Aristocratico di nascita e reazionario in politica, Giovanni Verga ci sorprende affermandosi, nel milieu letterario del secondo Ottocento, come lo scrittore del “popolo”, l’alfiere di un’arte che accoglie nel suo seno i diseredati, gli ultimi della terra. Ne ausculta i pensieri, gli intimi tormenti, ne descrive la drammatica condizione sociale, e lo fa con maestria veristica, restando cioè al di qua della pagina narrata, fedele, almeno negli intendimenti, a quel canone dell’impersonalità, mutuato dal Naturalismo francese. Nascono così indiscussi capolavori come I Malavoglia e Mastro don Gesualdo. Romanzi veristicamente fondati sulla concezione dell’arte come documento.

E, davvero, chiunque voglia comprendere la Sicilia e voglia farlo spinto non già da istanze sociologiche, pure presenti nello scrittore, ma dalla curiositas dell’antropologo, non può non rovistare tra quelle pagine, non può non nutrirsi della virile rassegnazione dei Malavoglia o dell’avido cercare di Gesualdo. Bisogna che respiri la bellezza del mare di Acitrezza, che sia disposto a intrattenersi con Bastianazzo, con Alessi, che voglia conoscere Maruzza la Longa, e Luca e Lia. E poi loro. I due ‘Ntoni , il vecchio e il giovane. Chiunque abbia in animo di ghermire il cuore pulsante della Sicilia, non solo di quel tempo, che è come dire snidare quella Sicilianità che ogni visitatore, simbolico o reale, coglie, senza mai riuscire a definire del tutto, segua le vicende di questi due personaggi. Sosti, senza alcuna partigianeria, con l’adesione tenacissima di Padron ‘Ntoni al suo focolare, quell’attaccamento fervido, incondizionato ai valori atavici della famiglia, per il quale lo scrittore ha inventato la mirabile metafora dell’ideale dell’ostrica. Non basta.

Assapori, con uguale dedizione, il piglio temerario del nipote ‘Ntoni, personaggio dirompente del romanzo, giovane riottoso che l’orizzonte rassicurante del nonno rifiuta. Quanta forza in queste due figure. Confliggenti, si direbbe, eppure, per chi conosce l’ethos dei siciliani, vicine fino a sfiorarsi, fino ad invadere l’una il terreno dell’altra. “Ntoni se ne va, ma si guarda indietro e soffre di lasciare tutti là, con tutti i guai che ci sono, ma se ne va”. Perché è di questa sostanza la Sicilianità. Perché è di questa terra il volere restare aggrappati a essa con pervicacia, con disperata tenerezza. Ed è, parimenti, spinta incoercibile di ogni siciliano guardare lontano, oltre la costa, e raggiungerlo quell’altrove, temuto e sperato. Di più. È di questa terra oscillare, in incessante lotta, tra i due estremi.

Cento anni fa l’illustre siciliano ci lasciava, consegnandoci un mondo di virtù e di miserie, al quale egli ha guardato con ambiguo, fluttuante stupore, ora con slancio compassionevole, ora con l’inconfessato timore dell’aristocratico reazionario, che pretendeva fatalisticamente immobile gli strati più umili della società. La grandezza di Verga si situa in questa sua irrisolta ambivalenza. Romanziere in una Italia ancora giovane, ne rispecchiò fermenti e tremori.

Ancorato al passato e affamato di futuro, così ci appare. Un Giano bifronte non ancora disposto a guardare oltre la costa.